実際の仕事内容は想像していた通りで、入社前と後のギャップは特になかったです。

もともとデスクワークがあまり好きではなくて。体や手を動かす作業が好きで機械いじりも好きだったので、いろんな機械を使って検査作業をする非破壊検査の仕事は、やっぱり自分に合っているなと思います。

未経験で⼊社して活躍している先輩社員にインタビュー。

やり甲斐や楽しいこと、⼤変だったことも本⾳で語っています。

※所属部署、業務内容、年齢等は掲載当時のものです。

技術部 技術課 主任

井⾕ 尚希(33歳)

ITANI NAOKI

勤続:9年目

前職:なし(新卒入社)

【保有資格】

RT2(放射線透過試験)、PT2(浸透探傷試験)、UT2(超音波探傷試験)、MT2(磁気探傷試験)

大検に入社した経緯

在学中の資格取得をきっかけに非破壊検査に興味を持ち、大検に出会いました。

私は新卒入社なのですが、在学中にUT(超音波探傷試験)の資格を取得しました。 通っていた学校が溶接関係の勉強をする学校だったので、溶接部の非破壊検査手法の一つであるUTの資格取得をサポートしていて、それならチャレンジしてみようかという感じでした。

資格取得をきっかけに非破壊検査の仕事に興味を持つようになり、就職する時に非破壊検査の会社を探しました。何社か見つけたのですが、最初に面接を受けたのが大検でした。面接で説明してもらった仕事内容が自分に合っていそうだと感じて、他社は受けずに大検への入社を決めました。

実際に仕事を始めてみて、入社前とのギャップはありましたか?

仕事は想像通り。作業が好きなので楽しく仕事しています。

検査報告書の作成などデスクワークも多少はありますが、メインは検査なので楽しく仕事しています。 いろんな現場へ行けるのも楽しいですね。車が好きで運転も好きなので。

入社後、どのようにして仕事を覚えましたか?

先輩に同行して現場へ行き、理解できるまで質問しまくりました。

通常、未経験者は現場で先輩社員のサポート業務をしながら資格の勉強をして、資格取得したら独り立ちします。私は入社前にUT(超音波探傷試験)の資格を取ったものの、現場経験なしではデビューできませんので、最初はやはり先輩について現場へ行って、検査の準備や段取りをしながらひたすら質問しまくりました。

基本的な検査方法は理解していても、実際の検査は検査する物も状況もさまざまで、わからないことばかりでした。教えてもらっても1回ではなかなか覚えられず、覚えるまで何回も同じ質問をしましたが、先輩方は我慢強く教えてくれて、とてもありがたかったです。

今では自分が後輩から質問される立場ですが、本当にわかるまで遠慮しないでどんどん質問してもらいたいと思っています。

最初に一人で現場を任されたのは、私が資格を持つUT(超音波探傷試験)です。半年から1年くらいはすごく緊張しましたが、困ったらすぐに相談できる先輩や上司が何人もいたのでその点は心強かったです。

現在の仕事内容は?

メインは検査、プラス技術課の仕事。大検では“二足の草鞋”が基本です。

入社時は検査だけをする検査課に配属されましたので検査ばかりしていましたが、5年目に技術課へ異動になり、今は検査業務をメインに技術課の仕事もしています。 他の部署も大体同じで、メインは検査でプラスα各部署の仕事をする“二足の草鞋”が基本です。営業も検査の人手が足りない時は検査員として現場へ行きますし。事務方以外はほぼ全員が検査要員です。

一番人数が多いのは検査だけをする検査課ですが、ずっと検査課にいる人は稀です。数年したら適材適所でどこかの部署へ行くのが通例となっています。どこに配属されても基本的に検査業務がメインなので、私のように検査が好きな人であればどこでも楽しめると思います。

技術課の仕事では資格取得のサポートも。

私の場合、5年目に技術課へ異動になったのですが、技術課の仕事も嫌いではありません。

技術課の業務は主に2つあって、ひとつはお客様から検査技術に関するお問い合わせやご相談があったときの対応です。「こういう検査ができるか?」「現場状況が厳しいのだが検査する方法はあるか?」「この検査を初めて依頼するのだが、どんな方法で検査してどんな報告書が出てくるのか?」といったお問い合わせにお答えします。電話でご説明することもあれば、お客様の会社や検査現場へ出向いてデモンストレーションのような形でお見せすることもあります。

もうひとつの業務は資格取得のサポートです。社員が受験する資格試験の手続きをするほか、必要に応じて試験対策の資料作りや社内講習もします。

私自身、資格取得のための勉強が得意というほどではないですが、社内では早くに4つの資格を取得したので適材と判断されたのではないかと思っています。それに教えるのは好きなほうなので、これも自分に合っている仕事かなと感じています。

保有している資格は?

大検で目指すべき4つの資格を3年で取得。

RT2(放射線透過試験)、PT2(浸透探傷試験)、UT2(超音波探傷試験)、MT2(磁気探傷試験)です。

この4つの資格があれば大検が請け負う検査のほとんどをカバーすることができますので、基本的には4つすべての取得を目指そう、ということになっています。

入社前に取得したのはUTのレベル1で、入社1年後にRT、次にUTのレベル2、その次にPT、最後にMTを取得しました。MTは一度落ちて再受験で合格しました。

入社後4つの資格を取るのに3年くらいかかりましたが、社内では最速です。会社としては2〜3年で1つくらいは取得してほしいという感じです。

入社して最初に取るべき資格は、都度話し合いが設けられます。 私は入社して真っ先にRTを取得して、作業としてもRTが一番好きになりました。RTはある意味とても面倒くさい、手間のかかる検査なのですが。検査する物の形状などによってうまくフィルムが貼れなかったり、なかなかきれいに撮影できなかったり。でもだからこそきれいに撮影できると嬉しいです。 きれいに撮影できるかどうかは、経験値だけではなく性格にも左右されます。雑な人よりはきっちりしている人のほうがRTに向いているし、好きになれると思います。

仕事で特に意識していることは?

検査の品質と工数のバランス。

RT(放射線透過試験)に限らず、非破壊検査の仕事は雑な人よりもわりときっちりした性格の人に向いていると言えますが、細かいことを気にしすぎて過剰品質になってしまうのもよくありません。時間的にも見積もり以上の工数をかけるのは損失になります。

私もどちらかといえばきっちりした性格で、検査品質も厳しく見ているほうなので、行き過ぎに気をつけて、品質と工数のバランスを取るようにしています。

これまでで一番心に残っている仕事は?

初めて「一発OK」の結果を出せた時。

これもRT(放射線透過試験)の話なのですが、撮影枚数が多い案件で、数十枚のフィルムを一度ですべてきれいに撮れたことが一番ですね。

10枚、20枚程度なら集中力も保てますが、50枚を超えるとどうしても散漫になって何枚かは撮り直しになることが多いのです。現像してみたら少しフィルムがずれて傾いていたり、ピンボケだったり。 それで責められることはありませんが、撮り直しになると時間もフィルム代も余分にかかってくるので、ちょっと落ち込みます。ですので「今度こそは!」とものすごく集中した結果、初めてミスなく撮れた時は達成感がありました。

一番好きなのも「RT」なら、一番苦労したのも「RT」。

そんなこともあって今ではRTが一番好きな検査になったのですが、入社3〜4年の頃に一番苦労したのもRTでした。何回撮影し直してもうまくいかず、電話で上司に相談して指南してもらいながら何とかクリアしたということが度々ありました。

今では自分が後輩から頼られる立場になりつつありますが、初めて見る検査物などでどうすれば良いのか確信が持てない時は都度上司に相談しています。上司は経験が豊富なだけでなく、書籍などでの勉強も熱心にされていて知識がすごいです。一番頼りにしていますし、上司のおかげでRTを嫌いにならずに済んで、面白さややりがいが分かったのでとても感謝しています。

仕事で嫌なことはありますか?

自分は嫌ではないですが、体力は必要です。

自分は嫌だとは思わないのですが、入社してわりとすぐに辞めた人は「体力的にしんどかった」「肉体労働に馴染めなかった」という人が多いように思います。肉体労働といっても建設現場の肉体労働とは種類が違いますが、空調の効いた室内でする仕事ではないので、やっぱりそれなりに体力は必要だと思います。

私はどちらかと言えば肉体労働の方が好きなので、合う人には合うのでしょうね。

職場環境や社内体制について「良いと思うところ」と「変えてほしいと思うところ」は?

休みが取りやすい。趣味のドライブも楽しんでいます。

休みが取りやすいのは良いと思いますね。前もって申請すれば、だいたいは取らせてもらえます。全社的に有休消化率は良いようです。

私も私用がある時などにちょくちょく有給を取っています。たまには愛車のCHRでドライブに出かけたりもします。ちょっと遠出してご当地の美味しいものを食べて。そんな休日が楽しいですね。次に乗りたいのはGR86なんですけど、それも仕事のモチベーションになっているかなと思います。

“帰社したら仕事が増えている”のは、ちょっと困ります。

私の場合、大きな不満はないのですが、終業時間が読めないのがちょっと困るなというのはあります。

現場に行って会社に戻って今日はこれで終了、と思っていたら、当日中の持ち込み検査が入っていることがあるので。事前に把握できればいいのですが、今のところは会社に帰ってみないとわからない。その辺りは会社としての仕組みが作れたら良いなと思います。

今後のビジョンは?

まだまだ、もっと知りたい。

技術課なので、やはりお客様からでも社内からでも何か訊かれた時に自信を持って答えられるようになりたいです。

検査の仕事も10年やそこらではまだまだ未熟です。同じものの検査ばかりではないですし、検査品によって規格が大きく変わったりもしますし、同じ検査でも方法が違ったりもしますし、奥が深いです。

でもだからこそ面白い、ずっと飽きることがない。まだ知らないたくさんのことを知れるかどうか、楽しめるかどうかは自分次第だと思います。

フィルムを使わないデジタル放射線透過試験など、新しくより便利な検査方法も出てきているので、積極的に活用していきたいです。

求職者の方へのメッセージ

退屈知らずの仕事です。

いろいろと覚えることが多く資格取得も必要なので、そこは大変ではありますが、退屈はしないと思います。

検査に使う道具や検査方法が同じでも対象物が毎度違ったりしますし、同じ作業ばかりを続けるのは嫌だという人、いろんなことに興味をもってどんどんチャレンジしたい人なら長く楽しく続けられる仕事だと思います。

私としても、楽しそうに仕事をしている人と一緒に現場へ行きたいです。

技術部 資材課

中家 正貴(32歳)

NAKAYA MASATAKA

勤続:8年目

前職:調理師

【保有資格】

RT2(放射線透過試験)、PT2(浸透探傷試験)

大検に入社を決めた経緯

やりたいことが見つからずに悩んでいた時にご縁をいただきました。

大検に入社する前は調理師の仕事をしていました。元々料理が好きで調理師免許を取ってホテルの厨房などで働いていたのですが、決まったメニューだけを作り続けるのはつまらないと感じて辞めました。

辞めたものの他にやりたいことも見つからず、悩んでいたところに、友人のお父さんから「大検で働いてみないか」とお声がけいただいて。その方は大検の前取締役でした。

友人からも「大検はいい会社だ」と聞いていましたし、入社したらどんな仕事をするのかも事前に聞けたので、拾っていただいたことに感謝して、とにかくやってみようという気持ちで入社しました。

入社して良かったと思いますか?

一人をみんなが助ける風土がある会社なので、入って良かったです。

未知の専門分野で全くの未経験から8年続けてきたのは「人」によるところが大きかったと思っています。

大検の社員は上の人たちから一般職の人たちまで皆優しくて、親身になって相談に乗ってくれました。 誰かが困っている時も、見て見ぬふりをしないで、みんなで助けようとする。例えば検査報告書が溜まっていて納期が厳しい時、担当者が一人で抱え込まずに周囲に「助けて」と言うし、こちらからも「助けて」と言いやすい。そういう風土があるから、わからないことだらけでも孤独にならずにやってこられたのだと思います。

仕事自体も実際にやっていく中で検査という仕事が好きになりましたし、私の場合、ずっと同じ場所ではなくていろんな現場へ行けるというのも仕事の面白さにつながっていると思います。

ちなみに直近の現場は長崎だったのですが、フェリーで福岡の新門司港まで行って、そこから車で長崎へ行って。帰りは悪天候でフェリーが運休になってしまい、長崎から車で900kmくらいの距離を2日かけて帰ってきました。

そんなアクシデントもあったりしますが、私は車の運転が好きなので長距離運転もわりと平気です。そういえば大検には車好き、運転好きな人が多いですね。

実際に仕事を始めてみて、入社前とのギャップはありましたか?

良い意味でのギャップはありました。

現場仕事と聞いていたので、コワモテの方が多いのではと不安でしたが、物腰の柔らかい方ばかりで安心しました。

入社後、どのようにして仕事を覚えましたか?

教材で学ぶより現場で教えてもらうのが中心でした。

当初は先輩と一緒に現場へ行き、見て聞いて覚える毎日でした。非破壊検査の参考書などもいただきましたが、専門用語ばかりで、読んでも頭に入りませんでした。ほとんど現場で先輩から教えてもらって覚えた感じです。

最初に任された仕事は、RT(放射線透過試験)のレントゲンフィルムの現像でした。RTの資格をまだ持っていなかったので撮影はできないのですが、フィルムの現像は覚えれば誰でもできるので。

コンクリートの内部をこんなふうに撮れるんだ!と感動しましたし、暗室で現像するのも初めての経験ですごく面白いと思いましたね。

現在の仕事内容は?

検査業務がメインで、プラス資材の発注業務など。

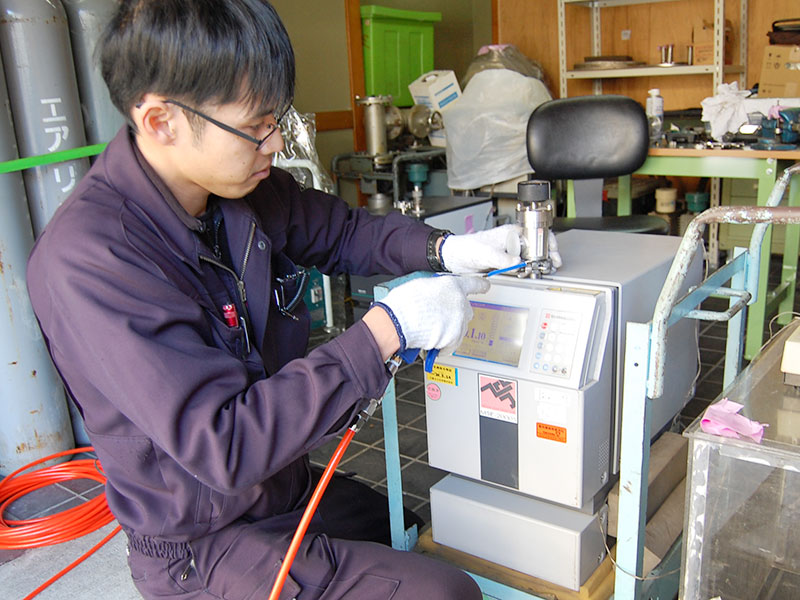

検査業務では主にPT(浸透探傷試験)とヘリウムリークテスト(気密試験)を担当しています。 お客様の工場やプラントへ赴き、いろいろな検査機材を用いて部材や製品を検査し、その部材や製品が規格に準ずるものかを確認します。

遠方の現場では1週間ほど滞在することが多いです。その間はホテル泊になります。 余談ですが、私は家庭では料理担当なので、出張の前に作り置きをしていくようにしています。料理好きが幸いしたと言いますか、おかげで妻も快く送り出してくれます。

その他、検査業務としてはRT(放射線透過試験)の現場へも行きます。

一番好きな仕事は「ヘリウムリークテスト」。

PT(浸透探傷試験)、RT(放射線透過試験)、ヘリウムリークテスト(気密試験)の中で、作業として一番シンプルなのはPT、一番案件が多いのはRT、私が一番好きなのはヘリウムリークテストです。

ヘリウムリークテストは目に見えない気密漏れを数値の変動で見つけるテストで、作業内容もかなり好きですし、漏れ箇所を特定できた瞬間が一番好きですね。

それに、ヘリウムリークテストに対応している検査会社が少ないのでエンドユーザーに感謝されることが多いというのもあります。

依頼は「どこかから漏れているので漏れ箇所を探して欲しい」というパターンと「漏れていないか確認して欲しい」というパターンがありますが、どちらにしても気密漏れは製品の品質や安全の面ですごく重要ですから、検査結果が出てお客様が喜んでくださると自分が役に立ったと実感できるんです。

資材の整理整頓も大切な仕事。

資材課の業務では、検査資機材の発注及び管理を担当しています。検査資機材が入荷すると、正常に使えるかどうかのチェックをします。いろいろな検査資機材を整理整頓して、いつもスムーズに使えるようにしておくのも私の役目だと考えています。

保有している資格は?

まだ必須の資格のみですが、残りも頑張りたい。

これまでに取得した資格はRT2(放射線透過試験)と、PT2(浸透探傷試験)です。どちらも入社後に取得しました。

私は勉強が苦手で筆記試験が難関なのですが、大検の業務比率的にRTとPTは必須なので頑張ってクリアしました。

UT(超音波探傷試験)とMT(磁気探傷試験)は後回しにしていますが、取得すれば資格手当が増えるので頑張らないとですね。

ヘリウムリークテスト(気密試験)については、LT(漏れ試験)の資格がありますが、漏れ試験を行うために絶対に必要という訳ではありません。なので必然的に、非破壊検査の保有資格が少ない私がヘリウムリークテストを担当させてもらっているのだと思いますが、現場経験は積んできているので、いずれLT(漏れ試験)の資格にもチャレンジするつもりではいます。

仕事で関わるのはどんな人ですか?

社内も社外も案件によっていろいろな人と関わります。

案件によっていろいろな部署の人と一緒に行動します。検査課の人だったり、品質保証室の人だったり、チーム編成はその時々で変わります。私がよく担当しているヘリウムリークテストの仕事では、品質保証室の室長と2人で動くことが多いです。

一緒に現場に行くメンバーとはお昼ご飯を食べながら雑談しています。

遠隔の連絡はチャットの社内連絡網を使います。次の日の現場でどういう検査をやるとか、この資材が足りないので発注してとか、応援要請をしたりされたり。

社外の方も、お客様の会社の品質保証部門の方や現場監督の方など、案件によってさまざまです。紳士的に対応してくださる方、お喋り好きな方、少し無愛想な方、いろいろな方がいらっしゃいます。

仕事のやりがいは?

大きな案件を工夫して完遂した時の達成感。

日々の仕事では“ミスなくスムーズにきちんと検査すること”が重要なので、無事に検査が完了してチームメンバーやお客様と「ありがとう」を伝え合うような場面でやりがいを感じます。

特に挙げるとすると、大きな仕事を完遂した時ですね。

1カ月くらい毎日同じ作業を繰り返す仕事もあるのですが、最終的な納期が決められていて、納期は絶対厳守という場合。納期に間に合わせるために全体のスケジュールの中で日々どう動くかを考えて、やり方も工夫して、進捗管理をして、予定がずれたら都度修正して。そうして納期までにきっちり終わらせられた時は格別の達成感があります。

仕事の好きなところ、嫌いなところは?

全国各地いろいろな所へ行き、いろいろな人と会い、いろいろな食を楽しめること。

好きなところは、ほぼ毎日違う現場に行くことができて、多種多様な考えを持つ方とお話しできるところ。

いろんな情報をもらえたり、こんな考え方があるのかと気づかせてもらえたり。刺激をもらっています。

ご当地グルメなど地域ごとに違った楽しみも味わえますし、日本全国いろんな所に行けるのは私にとって大きいです。

休日出勤は減らしてほしい。採用に期待しています。

嫌いなところは、仕事内容ではないのですが、休日出勤が多くて家族との時間があまり取れないところ。もちろん代休はあるし他に有給も取りやすいのですが。

検査をする人員が増えれば休日出勤も減らせると思うので、今後入社する人のためにも採用強化に期待しています。

仕事で特に意識していることは?

⾃分だけでなく全体を⾒て仕事の段取りをすること。

同僚がスムーズに仕事を終えられるように、検査資機材の整理整頓や次に必要になりそうな物の準備などを⼼がけています。前職の調理師の仕事でも、流れ作業で⼯程をスムーズに回していく必要があったので、その経験は活かせていると思います。

調理でも検査でも、⼀⼈が躓いたらその後の⼯程に影響が出るので、⾃分の動きだけでなく全体を⾒て、他の⼈が何をやるのか、何を考えているのか、想像して段取りすることをいつも意識しています。

これまでで一番苦労した仕事は?

資材の発注業務を甘く見ていました。

私は入社後数年して検査課から資材課へ異動になり、検査業務+資材課の業務をするようになったのですが、苦労したのはどちらかといえば資材課の業務でした。

異動になるまで、資材課の仕事は検査資機材の依頼を受けて発注するだけの簡単なものだと思っていました。業者さんへ電話1本・メール1本入れたら終わりだと思っていたのですが、実際は同僚や業者さんへの細かい確認事項や要望の伝達など多方面に気を使いながらあちこちに話をしなければいけませんでした。

消耗品の残量も常に把握しておく必要がありますし、想像していたよりも煩雑で細かい業務をしながら、それまで通り検査業務も行うわけなので、最初はドタバタしましたね。

これまでで一番心に残っている仕事は?

想定外の大量検査を一人でやり遂げたものの…

5年ほど前、PT(浸透探傷試験)の資格を取り立ての頃、大量の検査を一人でこなさなければならない状況に遭遇しまして。焦りつつも何とか無事に完遂したという案件がありました。

1セット検査すれば終わりのはずの仕事だったので私一人で現場へ行ったのですが、行ってみれば検査品が何セットもあり、一人では2〜3日かかる量でした。お客様に「事前に聞いていた話と違うのですが」と言ってみたものの「どうしても今日中に終わらせてほしい」と言われ、一人でやるしかない!と。

ただ、通常通りのやり方ではどう考えても終わらないので、効率の良い方法を考えてお客様に相談して了解をいただいて取り組みました。結果、何とか日付が変わる前に終わらせることができました。

会社に帰って上司に報告すると「そういう時は応援を呼べ」と。言われてみれば当たり前の話で、下手をすればお客様とのトラブルにもなりかねないので、今の自分なら迷わず上司に相談するのですが、その時はなぜか一人でやらなければならないと思い込んでいたんですね。

一人で判断せずに会社に相談する、頼ることを覚えたという意味で、貴重な経験になりました。

職場環境や社内体制について「良いと思うところ」と「変えてほしいと思うところ」は?

上層部の意見交換が活発なのは良いけれど、下への風通しも良くしてほしい。

良いと思うところは、上層部の全員が経営に対して攻めの姿勢で、あまり遠慮しないでぶつかり合っているので、意見交換がよくできているところです。

変えてほしいと思うところは、良いと思うところの反面になりますが、上層部の経営方針や会議で決まったことなどが、なかなか一般職へ降りてこないところです。

会社全体への周知に時間がかかり、私たち一般職が知らない間に今までの仕組みが変わっていたり、報告書のフォーマットが変わっていたりして、上司から突然「今はこのフォーマットだから」と言われて作り直しになるといったことがままあります。

何がどう変わったのか、詳しく正確に通知するには時間がかかるのは分かるのですが、取り急ぎ社内連絡網で「これが変わったので聞きにきて」と一言あるだけでだいぶん違うと思うので、そこは改善してほしいです。

他の会社と比べて「良いと思うところ」と「変えてほしいと思うところ」は?

業界内では珍しく、出張が少なく期間も短い。

良いと思うところは、同業他社に比べると出張の頻度が少なく期間も短いところです。非破壊検査の業界では出張期間が年単位になることが多いですが、大検では長くても3カ月程度です。単身赴任になることもないので、社員の家族にとっても良いと思います。

新人教育のためにもマニュアルの整備を。

変えてほしいと思うのは、検査のマニュアルについてです。必要最低限のマニュアルしかなく、またマニュアルの内容が古いままで更新されていないので、新人教育のためにも最新版の作成をお願いしたいです。

さらに言えば、マニュアルは専門用語だらけで未経験の人が見ても全くわかりません。それもあって今はマニュアルを見せる前に現場で教えるという流れになっていますが、未経験から育成するためには未経験者目線での教材があった方が良いのではと考えています。

今後のビジョンは?

出世よりも働きやすい環境づくりを追求したい。

今後は、現場作業等の実務と資格勉強等の知識をかみあわせて、現場を無理なくこなせるような環境をつくりたいです。それができるならどのポジションでも構いません。

新しい社員さんは、どんな人が来てくれたら、どんな風に良くなると思いますか?

元気に挨拶できる人。

元気に挨拶できる人が来てくれると良いなと思います。社内でも現場でも、挨拶一つで場の雰囲気が明るくなりますし、わからないことを尋ねたり困りごとを相談したりもしやすくなると思います。

求職者の方へのメッセージ

周囲の評価より自分の興味を大切にしてほしいです。

大検へ入社するかどうかというよりも就職活動・転職活動の話になりますが、私は周囲の評価は気にする必要はないと思っています。

というのは私自身、元来は周囲の評価を気にし出すとずっと気になってしまう性格なのですが、前職を辞めた時に人からどう見られるか、どう思われるかを気にして自分の視野を狭めるくらいなら一切気にしないでおこうと吹っ切れました。

吹っ切れたから前に進めたと言いますか、大検の仕事にも興味がわいて全く知らない世界だけどやってみようと前向きになれたのだと思います。

今これを読んでいる方にも、就職しなければと焦って視野を狭めないようにしてもらいたいです。

きっかけは何でもいいので、少しでも興味のある分野に一歩踏み込んで、いろいろなことに挑戦してみてください。

他の人のインタビューや大検の事業内容なども見てもらって、何かしら良さそう、面白そうと思ったら、ぜひ気軽に応募してほしいなと思います。

技術部 検査課

⼩久保 啓太(37歳)

KOKUBO KEITA

勤続:16年目

前職:なし(新卒⼊社)

【保有資格】

UT2(超⾳波探傷試験)、MT2(磁気探傷試験)、PT2(浸透探傷試験)

大検に入社した経緯

大学卒業間近でうっかり留年。その後、超音波を研究している教授の下で学んだことが大検とのご縁につながりました。

大学でお世話になった教授からの紹介で大検へ入社しました。

実はその前年にうっかり留年してしまい、内定していた別の会社に就職できなくなってしまって、教授に泣きついたんです。

大学では工学部の機械工学科に所属していたので、内定先は非破壊検査とは関係のない機械産業系の会社だったのですが、留年した後に超音波の研究をしている物理学の教授の研修室に入って、超音波に関する卒論を書きました。

研究する中で超音波探傷に触れる機会があったのと、教授が日本非破壊検査協会のお偉いさんのような立場でいらっしゃって、大検の元社長とお知り合いだったご縁で紹介してもらえた、という経緯です。本当に運が良かったと思います。

入社後、どのようにして仕事を覚えましたか?

補助員として先輩についていき、現場で教えてもらいながら覚えました。

大学で超音波を勉強したとはいえ、非破壊検査のUT(超音波探傷試験)に関しては昔のアナログな装置を触ったことがある程度でしたので、本格的な知識や実務面は大検に入ってから身につけていきました。

新人の頃は先輩社員に同行してUTの現場へ行き、補助員として機材運びや記録係、後片付けなどの雑務をしながら、検査の手順やきずの判定の仕方を教わるという感じでした。

非破壊検査の資格もまずUTの資格を取ろうということで、入社後しばらくはUTに専念していました。

独り立ちして初めての検査で報告書がミスだらけ・・・痛い思いをしたからこそ学べたこともたくさんあります。

UTの資格を取って初めての現場では先輩社員も一緒でしたが、以前のように先輩を補助する立場ではありません。自分も有資格者として合否を判定する立場で検査に臨むわけですので、緊張感が全然違いました。テンパって「どうしましょう〜」と結局先輩に助けを求めたり…。

その後、単独で溶接現場のUT検査をすることになったときは、検査の規格や過去の報告書を読み込んで行きました。それでなんとか終わらせて帰ってきたんですが、実はちゃんときずを判定できていなかったんです。

検査の後、報告書を作成して上司に見せたところ、「きずの位置は合ってる?」「計算、間違えてるで」「これはきずじゃないよね?」と次々に突っ込まれて…。

実際、僕が「アウトきず」と判断したもののほとんどが「疑似エコー(誤認)」だったことが判明しました。判断に自信が持てなくて、関係ないエコーも全部拾ってしまっていたんです。

上司が報告書を添削してくれたおかげで、お客様に間違った報告書を提出するという事態は避けられましたが、今でも忘れられないですね。

痛い思いをしましたが、次に現場へ行った時にはわりと落ち着いて検査することができました。その後もいろんな現場を経験する中でいろんな失敗をして、その都度上司や先輩から指導を受けて今に至ります。

入社して16年、さすがに初歩的なミスはしないですが、先輩方に比べるとまだまだですので、名刺に「超音波探傷試験のプロ目指しています!」と書いて気を引き締めています。

保有している資格は?

UT、MT、PT、その他の関連資格。

NDT(非破壊検査)の資格で今現在もっているのは、UT2(超音波探傷試験)、MT2(磁気探傷試験)、PT2(浸透探傷試験)です。

「2」は「レベル2」の意味で、「レベル2」をもっていれば、検査結果の合否判定をすることができます。

資格取得のペースは他の社員に比べてゆっくりめでしたが、UT関連の資格でUS(建築鉄骨超音波検査技術者)とPS(建築鉄骨製品検査技術者)も取りましたし、お客様の要望に対応するためにハーネスや高所作業車を操作するための資格も取りました。

RT(放射線透過試験)の資格がまだ取れていないので、善処しているところです。

ハイレベルな資格をもつ先輩にサポートしてもらえてラッキーでした。

資格取得の勉強はまあまあ難しかったです。高卒程度の学力があれば理解できるのですが、僕の場合は大学卒業から数年経っていたこともあって、けっこう苦戦したんです。

でもそこで、僕の先輩にあたる山中さんという方に質問できたのがラッキーでした。

もし山中さんがいなかったらどうなっていたやろうか…と思いますね。

山中さんは、社歴は僕とさほど変わらないのですが、入社後すごいスピードでNDTの資格を一通り取得していきました。

しかも、そのうち4つは最難関のレベル3。レベル2とレベル3の差はまさに雲泥の差で、レベル3は学者レベルだと僕は思っています。実際、日本非破壊検査協会の講演会で著名な先生方と一緒に発表したりもされていますし。

その山中さんが資格取得を後押ししているおかげで、大検では若手の資格取得率が向上したと思います。

僕と同世代の数人は、山中さんから「一緒にチャレンジしよう」と誘ってもらって、教えてもらって、US、PSの資格を取得できました。

現在の仕事内容は?

毎日違う現場へ行って、いろいろな製品や設備を検査しています。

検査の仕事としては、大検に持ち込まれた検査物を検査する「持ち込み検査」と、検査物がある現場へ行って検査する「出張検査」があって、僕は出張検査ばかりをやっています。

出張先は、プラントや製造工場やその下請け工場、エネルギー関連施設などいろいろです。基本的には1人で毎日違う現場へ行きますが、プラントの定期検査などは数人でチームを組んでしばらくの間、同じ現場に通います。

時々は遠方への出張もあります。早出のときは時間外手当が支給されるので、頑張って早起きしています。

出張検査ばかりと言っても、現場から帰ってきたときに社内で作業中の人がいれば声をかけて手伝うこともあります。

そうしているうちに急ぎの案件が持ち込まれて“祭り”状態になることも(笑)。みんなでわちゃわちゃしながら仕事するのも、たまには悪くないかなと思っています。

社内での仕事としてはデスクワークもあります。検査を終えると必ず報告書を作成しなければならないので。とはいっても、連日現場へ出ている中で報告書を作成する時間が取れないことも多いです。そんなときはお客様に報告書の提出期日を交渉したり、社内の先輩や同僚に助けてもらっています。

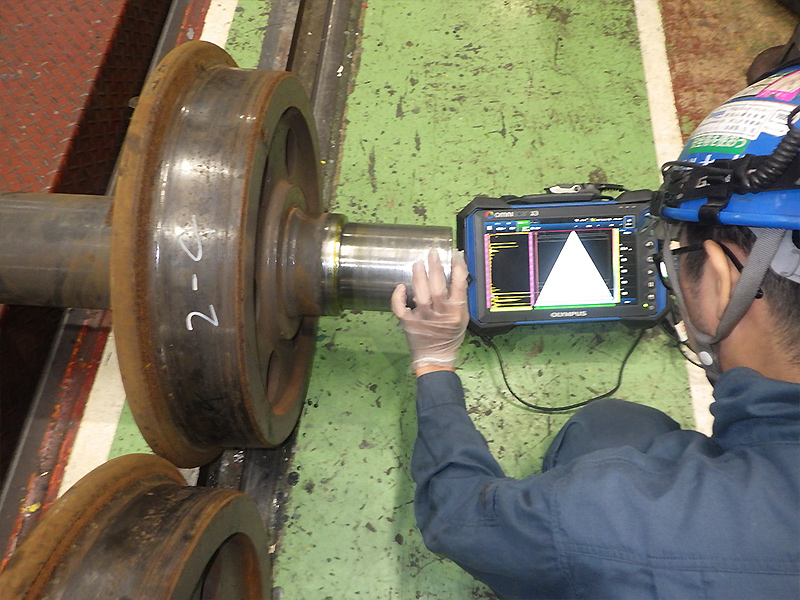

検査の種類としては今もUTがメイン。

僕が担当する検査は、今もUTがメインです。UTは基本的に1人で検査するので、責任のプレッシャーはありますが、他の人の意見に惑わされることがないですし、自分のペースで作業できるという点も自分に向いているかなと思っています。

従来のUT装置の進化形の「フェーズドアレイ」という高性能な装置を使って検査することもあります。一度に広範囲を検査できるので、車軸などの長いモノの亀裂を調べたりすることが多いですね。

検査に勤しむ一方、OJTにも励んでいます。

中堅社員としては、後輩に教えるのも大事な任務です。

チームで対応するMT(磁粉探傷試験)やPT(浸透探傷試験)では、まだ資格をもっていない後輩を補助員として連れて行って、OJTで検査業務やお客様とのやりとりを学んでもらっています。

MTやPTは資格をもっていなくてもできる作業がありますが、UTは雑用や記録くらいしか任せられないので、実務を教えるのは資格を取ってからになります。

UTの資格を取った後輩には、「探傷」よりも先に「厚さ測定・長さ測定」を覚えてもらいます。超音波装置を使ってパイプなどの厚みを調べたり、コンクリートに埋まっているボルトの長さを測ったりする作業です。探傷試験に比べるとシンプルな検査なので、経験が浅くても対応しやすいんです。

検査以前に「ケガをしないよう」しつこく注意しています。

どんな現場でも必ず指導するのは、安全管理・危機管理です。新人はプラントや工場で転んでケガすることが多いので。特にちょっと慣れてきた頃が危ない。「大丈夫です!」と言いながら転びかけているのを見るとヒヤッとします。

ケガすると本人が痛い思いをするだけじゃなく、作業が中断してお客様に迷惑がかかってしまうので、危なっかしい後輩にはしつこいくらい声を掛けています。

後輩の指導は自分が学び直すチャンスにもなっています。

そんな後輩たちも、そのうちに資格を取って独り立ちしますが、独り立ちした後もしばらくは現場から質問の電話が入ったりします。「小久保さん、以前のデータと違う結果が出たんですけど、どうしたらいいですか?」とかですね。

ちょっと難しい質問をされてもちゃんと答えられるように、改めて規格書を確認したりして、自分自身の振り返りや再認識の機会にもなっています。

仕事で特に意識していることは?

「検査品に愛着をもて」という先輩の言葉。

僕たちの仕事の成果は何かといえば、検査結果が全てなんですね。きちんと検査をして結果こうでしたと報告して終わりです。

その先のことは知り得ないし、そもそも検査するモノが世の中のどこでどのように使われるかを知らないで検査することもよくあります。

その点でなんとなく不安になることが昔はありました。裏方で検査だけをする仕事なので、自分の仕事がどう役に立っているのかイメージしにくかったんですね。

そんな気持ちが態度に出ていたのか、ある時ベテランの先輩から言われたんです。「検査品を雑に扱ったらあかんで。愛着をもってやらんと楽しくないやろ?」と。確かにそうだと思いました。

それでいつの間にか検査品を「この子」と呼ぶようになっていました。お客様にも「この子はアウトですけど、こっちの子はOKです!」などと普通に言ってしまいます。

「え?この子って…?」という反応をされると恥ずかしいですけど、もう直せない癖なので仕方ないです(笑)。

定期検査で大手のプラントへ行ったときに、馴染みのある会社や製品のロゴマークを見つけて「あ、これ僕らが検査した子やん。ここで使われてるんか〜」とほんわかすることもありますね。

第三者機関として、規格順守と説明責任を徹底しています。

非破壊検査にはいろいろな規格があって、僕たちはお客様から指定された規格に則って検査して合否判定をします。

ごくたまに、僕たちの立場を理解されていない担当者さんから「なんとかOKにしてよ」と頼まれることがあるのですが、お客様の要望だからといって、あるきずを無いことにすることはできません。そんなときはできるだけ丁寧に説明するよう努力しています。

そもそも大検は第三者機関として検査をする立場ですし、CIW認定検査会社(※)としても「不正行為をしません」と表明する意味でCIWのシンボルマークシールをヘルメットに貼っています。

(※)CIWとは:日本溶接協会が溶接構造物の非破壊検査を行う事業者の業務遂行能力を審査・認定する制度。大検はCIW認定事業者(B種)。

現場ではなんとなくお客様の部下のような立ち位置で仕事をすることもありますし、僕は基本的にお客様と仲良くやっていきたいと思っていますが、そんな中でも第三者の立場であるということをいつも念頭に置いています。

日々の業務では、難しいことを後回しにしないように。

日々の仕事は「今日頑張ったら明日ゆっくりできる」と考えて、苦手なことや面倒なことから片付けていこうと意識しています。

入社したての頃は、楽なことから手をつけて難しい報告書などを後回しにしがちでした。そのせいで何度も痛い目にあったんです。子どもの頃に夏休みの宿題を放置して最終日に泣きながらやる羽目になる、みたいな(笑)

正直、今も要領はあまり良くなくて、アレもコレもとテンパってしまって、先輩方から「落ち着け!」としょっちゅう言われています。あまり先走らず一つひとつ落ち着いてやる、というのが課題ですね。

これまでで一番心に残っている仕事は?

受け入れ検査の判定が厳しすぎて辟易しながらも、粘り強くやり抜いた案件。

以前、製造時検査ですごく苦労したことがありました。

ご依頼主は元々お付き合いのある製造業のA社さんで、まず僕たち大検がA社製品の検査をして、さらにA社製品の納入先であるB社さんが受け入れ検査をするという流れでした。

その流れはごく普通の流れですが、受け入れ検査の合否判定がやたらと厳しくて、僕たちが合格にした検査物が受け入れ検査で不合格になりハネられることが続出したんです。毎日黙々と作業を進めて、数か月後になんとか完了しました。

A社さんとしても不合格品はやり直さなければならないので、担当の方は大変な思いをされていました。A社さんとは苦労を分かち合った同士みたいな関係になって、それも込みで思い出に残る案件になりましたね。

日々の仕事では、お客様から感謝の言葉や労いの言葉をもらえると嬉しくて心に残ります。

A社さんのような特殊な案件だけじゃなく、毎日いろんな現場でいろんな案件をこなしていく中で、見逃すと危ないきずを見つけて「ありがとう、助かった」と言葉をかけてもらったこともよく覚えています。

ちょっとコワモテの方が、検査が終わった後に優しく「お疲れさん!またよろしく!」と声をかけてくれたりすると嬉しくなりますね。

自分は人見知りするほうですが、コミュニケーションを取ろうと努力しているので、声をかけてもらえると嬉しいですし、感謝されると「きっちり検査できてよかった、これからも頑張ろう」と思えます。

仕事で悩むことはありますか?

基本的には正解がある仕事。だけどお客様の独自ルールがある場合は神経を使います。

規格に則って検査をする仕事なので、正解がわからなくて悩むということは少ないと思います。

ただ、お客様が独自のルールを定めている場合もあって、例えば「許容できるきずの大きさ」が細かく決められていたりするんですね。その場合は事前にルールブックを読み込んでから検査をするのですが、「いつもの正解」とは違うので頭がごちゃごちゃになったりはしますね。悩むというより、間違えないように神経を使います。

職場環境や社内体制について「良いと思うところ」と「変えてほしいと思うところ」は?

他社に比べて若手が多く、「みんなでやろう」という雰囲気があります。

良いところは若手が活躍しているところです。

この業界はもともと「一人親方」が多いんですね。経験豊富なスペシャリストが1人で仕切っているような。その親方たちの高齢化が進んでいて、そこそこ人数がいる会社でも年配の方が多いです。

大検も僕が入社した頃は同じような感じでしたが、若手を積極的に採用して未経験から育てるという方針に変わって、今は年齢層のバランスがすごく良い状態になっています。

ベテランから仕事を教わった僕らの世代が後輩を育てて、後輩が一人前になったらまた次の新人が入ってきて。そういう流れを保てるように上の人たちが動いてくれているんですね。

若手がどんどん資格を取るので、社員数に対して有資格者が多く、保有資格の種類も多くなっています。そのおかげで、先ほどちょっと話したCIWの認定もランクの高いB種認定になっているんです。大検の規模でB種認定は珍しいと聞いています。

仕事も個人プレーじゃなく「みんなで固まってやろうや!」という雰囲気があって、自然と協力し合う社風になっていますね。新しく入ってくる人も馴染みやすいと思います。

急な仕事が舞い込んだ時の社内連絡システムがあればベター。

変えてほしいと思うのは急な仕事が入った時のことなのですが、時々、馴染みのお客様から急ぎの検査が持ち込まれることがあるんですね。

ご依頼受付の期日は一応あるものの、大検は急な案件にもできる限り対応する姿勢ですので「駆け込み寺」のようにもなっていて、僕らは急に休日出勤を頼まれたりします。

それは別にいいんです。強制ではないので断ることもできますし。

実際、家庭持ちの人は対応しづらいので、僕とあと数人、会社から家が近くて動きやすいメンバーで回しています。手当も出るし、僕はできるだけ引き受けたいと思っています。

ただ、たまにですけど、事前に連絡なく、知らないうちに明日休日出勤することになっていたりするのはちょっと(苦笑)。

今後入社してくる人のことも考えると、急な案件や予定変更が発生した時に都合を訊く連絡システムが整えられるといいなと思っています。

今後のビジョンは?

今までもこれからも、日々の仕事と丁寧に向き合いたい。

資格関係では、いずれはRTの資格を取りたい、取らなければと思っています。

日々の仕事では、一つひとつの仕事に丁寧に向き合うのみです。

「丁寧に」というのは、頑張ってもミスが多くて痛い目にあってきたから。ミスをしてもやってこれたのは、周囲の人に恵まれているからだと思います。僕も誰かのミスをフォローできるくらいにはなりたいですね。

これからも大検で頑張っていくつもりですが、長く続けるためにこうしなければ、というのは特にありません。僕にとって仕事は生活の一部で、だからこそオンとオフの切り替えが自然にできている、それが長く続けてこれた理由と言えるかもしれません。

平日は退社したら家で好きなお酒を飲んでぐっすり眠って、休みの日は遅めに起きて自由に過ごしています。たまの連休に友だちと飲みに行くのも楽しみです。

この仕事を続けていくために必要な基本的な能力は?

フィジカル面では、ある程度の体力があって、健康や安全などの自己管理ができること。

この仕事を続けていくにはある程度の体力が必要です。体力といっても筋力は検査機材を運べる程度で大丈夫です。

仮にすごくガタイが良くても、健康管理や安全管理を疎かにすると長続きしません。

屋外での作業もあるので、夏場は熱中症対策、冬場は防寒対策をしっかりとして、現場では安全第一でケガしないように動く。そういった自己管理ができることが基本中の基本ですね。

メンタル面では、逃げずに受け止める器量が必要だと思っています。

先ほど、「大検は駆け込み寺」という話をしましたが、お客様が「困ったな、大検ならなんとかしてくれるだろう」と駆け込んで来られた時に、大検の社員としては受け止められる器を持っていないといけません。

だから逆に「大検に逃げてきた」人にはしんどいんじゃないかなと思っています。あくまでも個人的な意見ですが。例えば前職で何か痛い目にあって、立ち直れないままとりあえず居心地の良さそうな会社に逃げたい、といった動機で転職してきた人は、そのうちしんどくなるんじゃないかと。

求職者の方へのメッセージ

痛い目にあっても立ち直ることが大事。上司や先輩がフォローしてくれるので、ぜひチャレンジしてほしいです。

僕は、転職経験はありませんが、大検に入社してから何度もミスして心が折れかけたこともありました。でも毎回、ミスしたことを受け入れて次に活かすことで立ち直ってきました。

言い方を変えると、何度も叩かれて鉄のように鍛えられていって、ようやく叩かれても簡単には折れない硬さになったという感じです。

叩かれるというのはもちろん比喩で、実際に叩かれることはないですよ。

今があるのは、先輩や上司が我慢強く指導してくれてフォローもしてくれたおかげです。

ミスしないように努力することは当然大事ですが、ミスしても折れないことの方が大事だと思います。それは自分次第でもあるけど、周りの人の影響も大きい。

僕のように未経験から非破壊検査のプロになりたいのなら、大検はすごく良い環境だと思います。

僕のようにと言っても、大検にはいろんなタイプの人がいて成長の仕方も人それぞれです。入社したらいろんな人の話を聞いてみてほしいと思います。

これから入社される皆さんと一緒に現場を回れる日を楽しみにしています。